कोलकाता: मेटाबॉलिक मोटापा विशेषज्ञ और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने भारत में मोटापा प्रबंधन के लिए एक व्यापक, मल्टी-स्पेशियलिटी सहमति बयान और क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन बनाने की मांग की है। इस पहल का उद्देश्य देश के सामने सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक से निपटना है, क्योंकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोटापे की दर तेजी से बढ़ रही है और यह सभी उम्र और लिंग के लोगों को प्रभावित कर रहा है।

एसोसिएशन ऑफ मेटाबॉलिक ओबेसिटी फिजिशियंस एंड क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट (एएमओसीई) ने कहा कि वर्तमान तरीके अक्सर अधूरे होते हैं, जिससे मरीजों को अलग-अलग इलाज मिलता है जो मोटापे और उसकी जटिलताओं की गंभीरता को पूरी तरह से नहीं समझता।

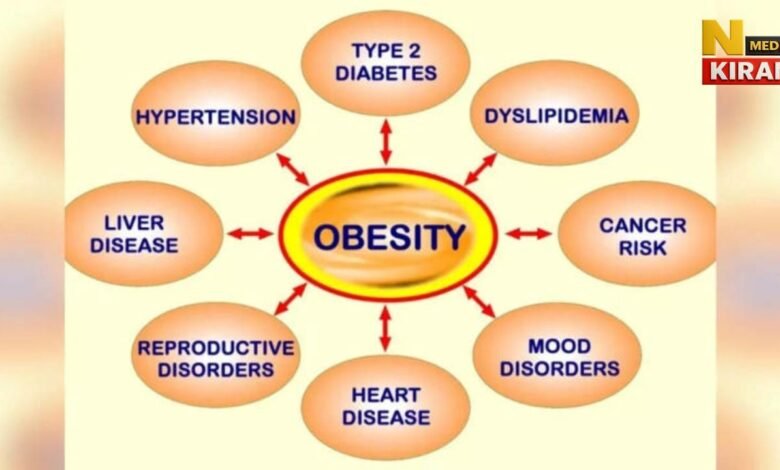

जहां मोटापे पर ध्यान आमतौर पर शरीर के अतिरिक्त वजन पर होता है, वहीं डॉक्टरों ने बताया कि यह टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग, प्रजनन संबंधी विकार, कैंसर, मांसपेशियों और हड्डियों की समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और जीवन की खराब गुणवत्ता जैसी कई जटिलताओं से जुड़ा है।

एएमओसीई के संस्थापक सदस्य, डायबिटोलॉजिस्ट गौरव भাদুरी ने कहा, “इस बढ़ती गंभीरता के बावजूद, भारत में मोटापा एक पुरानी, बार-बार होने वाली बीमारी के रूप में अभी भी कम पहचाना जाता है, जिसके लिए सबूतों पर आधारित, मल्टी-डिसिप्लिनरी देखभाल की आवश्यकता होती है। हमें इससे निपटने के लिए मल्टी-डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।”

भारत में लगभग 28% लोग सामान्य मोटापे से पीड़ित हैं, जबकि 40% को पेट का मोटापा है।

देशव्यापी अभियान #EndObesity की इस पहल से मेटाबॉलिक और मोटापा विशेषज्ञ, एंडोक्राइनोलॉजी, आंतरिक चिकित्सा, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलोजी, पल्मोनोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, प्रसूति और स्त्री रोग, बाल रोग, मनोरोग, बेरिएट्रिक सर्जरी, बुजुर्गों की चिकित्सा, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री और प्रयोगशाला विज्ञान, पोषण विज्ञान के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और मरीज प्रतिनिधि शामिल होंगे।

भাদুरी ने समझाया, “ऐसी सहमति मोटापे को एक बीमारी के रूप में पहचान देगी, न कि केवल एक जोखिम कारक के रूप में, जो भारतीय लोगों की विशिष्ट विशेषताओं के अनुसार उम्र, लिंग और जातीयता के आधार पर सिफारिशें प्रदान करेगी। यह रोकथाम, शुरुआती पहचान और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए क्लिनिकल तरीके प्रदान करेगी, जिसमें जीवनशैली, दवा, सर्जरी और पुनर्वास विकल्प शामिल होंगे। यह बच्चों, किशोरों, प्रजनन क्षमता वाली महिलाओं, बुजुर्गों और कमजोर आबादी की जरूरतों को पूरा करेगी।”